栗の渋皮煮

難易度 ★★★★★

本格的な栗の渋皮煮です。2日間かけて作ります。上級者向けですが、できあがった渋皮煮は他で味わえない最高のおいしさです。

材料(作りやすい量)

- 栗・・・お好みの量(レシピ内では、鬼皮をむき、下処理がすべて終わった状態で1㎏を使用)(ポイント参照)

- 重曹・・・(1回の下茹でにつき)小さじ1×下茹での数

- 上白糖・・・栗重量の65%(下処理済みの栗1kgだと650g)

- ブランデー・・・大さじ1~お好みで(入れても入れなくても)

準備

- 80℃のお湯を用意する。

作り方

<1日目・下ゆで>

1.栗はざるに入れてサッと洗い、表面の汚れを落として水気をきる。

2.用意しておいた80℃に湯に1を入れ、30分ほどおく。

| これで外側の皮(鬼皮)がやわらかくなってむきやすくなります。 |

3.栗専用のはさみで鬼皮にきっかけを作り、傷つけないように手で皮をはがす。

| ■栗は冷めると皮がまた固くなるため、湯の鍋に入れながらでOK。 ■渋皮(内側の皮)に傷を入れて中の黄色い実が出てしまわないように気をつけます。そのためにもはさみを入れる部分は少しにして(とっかかりを作るのみ)、あとは手でむくようにするといいです。 |

4.大きな鍋に栗を入れ、たっぷりの水を入れる。さらに重曹を加えて中火にかける。横にもうひとつ鍋を用意し、50~60℃ほどの湯を作っておく。

※今後常に50~60℃のお湯を隣に用意しておきます。

| ■重曹=炭酸水素ナトリウム=アルカリ性。アルカリ性の重曹はアクを抜いてくれるだけじゃなく、繊維質もやわらかくしてくれるので渋皮がやわらかくなります。また、栗の渋み=タンニンですが、これもアルカリ性の重曹がきちんと取り除いてくれます。 ■50~60℃の目安・・・湯気が全体にフワッと立ち、鍋底にお泡がプツプツ付く状態です。弱火でその状態をキープしておきます。 |

5.煮立ってくるとアクが出るので網ですくい、クツクツといった火加減にして10分ほど煮て火を止める。

| ■グラグラ煮立てると栗同士がぶつかってしまい、煮崩れの元になるのでやさしく煮ます。 ■真っ黒い煮汁になります。この黒い煮汁を脱するまで下処理が続きます。 |

6.5の鍋に40℃ほどのお湯(水道からの設定でOK)を静かに注ぎ、徐々に温度を下げる。

| 鍋の中の湯の温度は40℃までは下げず、手を突っ込めるギリギリの温度ほど(恐らく50度弱)にします。 |

7.栗をひとつずつ取り出し、指の腹を使ってやさしくこすり、外側のケバケバしたものを落とす。

8.横で沸かしておいた50~60℃台の湯を鍋に入れ、5の栗、重曹を小さじ1入れて、同じように10分ほどコトコト煮る。横にはまた新たに50~60℃の湯を作っておく。合間にはアクをきれいにすくい取る。

| 鍋はいったん洗ってきれいにしてから煮ます(今後の下ゆでの際もすべて鍋を一度洗ってから使用)。 |

9.8にまた同じように40℃のお湯を加え、栗をやさしく掃除する。今回の掃除は、栗についている黒い筋も竹串で取り除くとよい。やわらかくなっているので取り除きやすいが、もしも取れそうにないものはここで無理はせず、3回目の下ゆでの後にまわす。

10.8と同じように50~60℃の湯、重曹小さじ1を加えて10分ほどコトコト煮る(3回目の下ゆで)。新たな50~60℃のお湯も同じように用意しておく。アクが出たらすくいとる。ゆでたら9と同じように40℃のお湯を加え、栗の掃除をする。

11.鍋に50~60℃の湯、栗を入れ、今度は重曹は入れずに、湯のみで10分間コトコト下ゆでする。新たな50~60℃のお湯も同じように用意しておく。

| ■ だいぶきれいになってきました。アクの出もだいぶ落ち着いています。 ■ このあたりで煮崩れる栗が出てくるので(特に渋皮を傷つけてしまったものなど)、取りのぞきます。栗の味見としてどうぞ。  |

12.同じように40℃の湯を加えながらゆでこぼし、温かい温度をキープしながら、栗の最終掃除をやさしく行う。再び鍋に50~60℃の湯、栗を入れ、湯のみで10分間コトコト下ゆでする。(湯のみ2回目)。

| ■ このあたりでは渋皮がだいぶやわらかくなってきているので、掃除をするときは爪などでひかっけないように注意します。 |

13.少し色がまだ濃い場合、アクが多い場合は、もう一度40℃の湯を加えながらゆでこぼし、同じように50~60℃の湯を使って3回目の下ゆでをする。必要がない場合は14に進む。最終、煮汁の色が以下のように薄いワイン色のようになればOK。

14.最後のゆで汁をこぼすときは、同じように最初は40℃の湯を加えるが、湯をだんだん水に変えながら室温と同じ程度まで下げる(本煮の前に少し栗を休ませるため)。

| 重曹入りの湯で3回 お湯のみで2~3回 各10分ずつ 合計5~6回の下茹でをします。 ※栗の状態によって、回数は多少変わってきます。 |

15.栗の温度が落ち着いたらバットにあける。ゴワゴワしたものがなく、筋がなく、表面がつるんとしていれば下ゆでは成功。

| 下ゆでした栗の中に、全体が黒くなる栗がある場合は、煮加減を確認がてら割って状態を確認します。その場合、中が傷んでいることがあるので、そういうものはこの時点で取りのぞきましょう(2~3個ありました)。 |

<1日目・本煮>

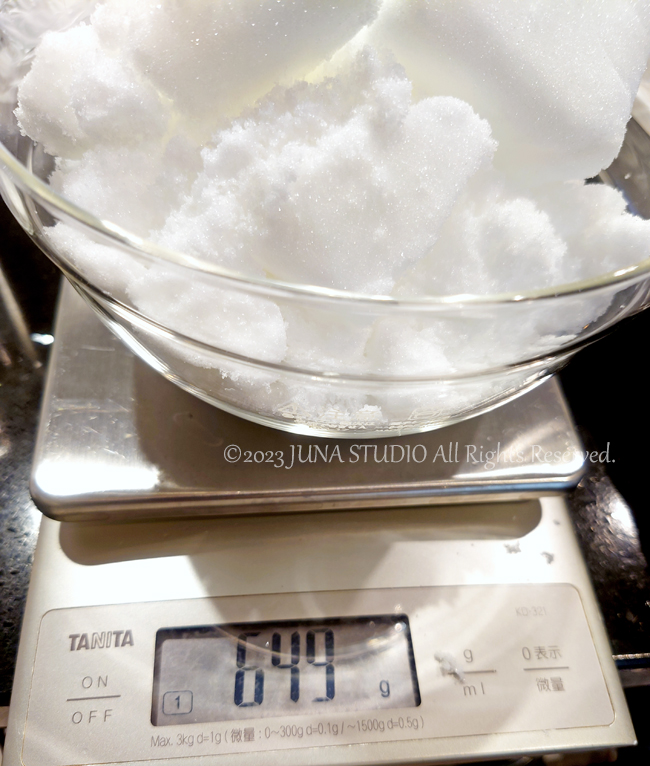

1.下処理を終えた栗の総量を計り、砂糖の量を決める。

| ■ 砂糖の量は好みになりますが、保存を考えた場合は6割以上を確保しましょう。 ■ 私は保存の面、ツヤの面を考え、65%の上白糖を用意しました。栗の総量が1㎏だったので650gほど。 |

2.栗が自然に冷めたら、鍋に水(今度は水でOK)、砂糖の半量、栗を入れて中火にかける。まだ少しアクが出ることを考慮し、アク取りシート(不織布)を被せるのがおすすめ。沸いたら少し火を落として5~6分コトコト煮る。

3.いったん火を止めて砂糖の残りを入れ、再び不織布ををかぶせてコトコト15分ほど煮る。

| 砂糖の味をしっかり入れたいので一気には入れずに2度に分けました(浸透圧を一気に上げないようにするため)。 |

4.15分経てばアクはもうほぼ出ないので、アク取りシート(不織布)を取り、弱火で30分ほど静かに加熱する(お湯があまり動かない状態で煮る)。

5.火を止めたら自然に粗熱が取れるまでおいておき、そのあと冷蔵庫に入れて一晩おく。

| 一晩おくことで、甘みをしっかりと栗に入れます。 |

<2日目・仕上げ>

1.煮汁(シロップ)と栗を分ける。シロップに栗のカスがあれば、アク取り器できれいに取りのぞく。

2.シロップを中火にかけ、少しだけ煮詰める。トロッとしたら火を止める。

3.2のシロップに、栗を1個ずつ、スプーンを使って優しく入れる。

| 熱いところに入れるので、やさしく1個ずつなじませる感じで並べていきます。次第にシロップの温度が下がって栗となじんでいきます。 |

4.3に不織布をかぶせ、栗の高さとシロップの高さが同じくらいなるまで優しく煮る。

5.香り付けにブランデーをお好みの量加え(私は大さじ1ほどを入れました)、火を止める。

<2日目・簡易保存(真空にはしていません)>

持ちは1週間~10日ほど(砂糖の量にもよる)

1.鍋に湯を沸かし、保存する瓶、ふたなどをを煮沸消毒する。

※私はWECK瓶を使用(調理器具参照)。

2.湯から瓶などをトングで取り出し、清潔なタオルにおいてそのまま水気がなくなるまで放置する。

3.温度が下がった瓶に渋皮煮を詰めてふたをし、瓶ごと水にとって冷やす。

4.瓶まわりの水気をしっかりと拭き取る。その後は必ず冷蔵保存する。

<真空保存したい場合>

真空にすると半年以上は軽く持ちます

1. 渋皮煮の最後の火入れと並行して、詰める瓶やふたの煮沸消毒をしておく。方法は上記簡易保存1、2と同じ。このときの湯を3でも使用したいので、保存瓶が入る深い鍋で行うとよい。湯は瓶の高さの3/4ほどまで来る量を用意する。

| 脱気作業をする場合は、内容量が90%ほど入る大きさの瓶を選びます。 |

2.煮沸消毒が完了した瓶に、火入れ終了直後の熱い渋皮煮、煮汁を瓶に入れる。ゴムパッキンを付けたふた、金具をはめる。

3.1の湯が入った鍋に瓶ごと入れ、20~30分ほどポコポコ煮る。

4.瓶をいったん取り出して粗熱をしっかりととり、ぬるま湯→水と段階的にとって瓶の温度を徐々に下げる。

| ■ 急激な温度変化を与えると瓶が割れることがあるので、冷水、氷などは使用しないこと。 |

| 真空になったかどうかの見極め方 ■ ふたの金具をはずしたときに、以下写真のようにゴムが下方を向いていれば脱気できています。開封するときは、ゴムパッキンを手前にギュッと引きましょう。プシュッと音が鳴って開封できます。開封後はふたを別タイプのものに変えるといいでしょう。  ※脱気される前のゴムパッキンはこれ↓  |

ポイント

![]() 栗は大粒のものがおすすめです。

栗は大粒のものがおすすめです。

「利平栗」という品種は栗の王様と言われ、つやもあってふっくらしており、甘みも強め。渋皮が薄くて渋皮煮にも向いています。ただ渋皮が薄い分、ちょっとしたことで傷が入りやすく下ゆでの段階で煮崩れがちなので、難易度が高くなりますが、レシピの通りに温度に気を配り、茹でる回数を調節し、栗の掃除の際にはこすりすぎないように気をつけることでクリアできます。できた渋皮煮は絶品です!

![]() 栗に与える温度変化を最小限にするのがポイント。これにより煮崩れを防ぐのはもちろん、おいしさにもつながっていきます。

栗に与える温度変化を最小限にするのがポイント。これにより煮崩れを防ぐのはもちろん、おいしさにもつながっていきます。

![]() アク取りシート(不織布)は食品衛生法に沿ったものを使用しましょう。

アク取りシート(不織布)は食品衛生法に沿ったものを使用しましょう。

![]() できた渋皮煮はそのままはもちろん絶品ですが、お菓子作りやパン作りに使うこともできます。

できた渋皮煮はそのままはもちろん絶品ですが、お菓子作りやパン作りに使うこともできます。

![]() 根気がいる作業になるので、時間に余裕があるときに作るのがおすすめ。

根気がいる作業になるので、時間に余裕があるときに作るのがおすすめ。

![]() すべての作業が終わった後、シンク全体に栗の渋皮の色素膜が付きます。お掃除することを忘れずに。材質的に問題がないのであれば、メラミンスポンジでこするときれいに落ちます。

すべての作業が終わった後、シンク全体に栗の渋皮の色素膜が付きます。お掃除することを忘れずに。材質的に問題がないのであれば、メラミンスポンジでこするときれいに落ちます。

調理器具

![]() 鍋類、栗専用はさみ、ざる、ボウル、アク取り器、バット、アク取りシート(不織布)、計量器、温度計(あれば)、保存瓶、タオルなど

鍋類、栗専用はさみ、ざる、ボウル、アク取り器、バット、アク取りシート(不織布)、計量器、温度計(あれば)、保存瓶、タオルなど

![]() 栗専用ばさみはこういったものです。

栗専用ばさみはこういったものです。

![]() 保存瓶はこちら。スクリューして閉めるふたに比べ、真空にしやすく危険もグッと減ります。

保存瓶はこちら。スクリューして閉めるふたに比べ、真空にしやすく危険もグッと減ります。

![]() 真空にするためのゴムパッキン、止め金具はこちら。

真空にするためのゴムパッキン、止め金具はこちら。

![]() 消毒の時に使った鍋はこちら。

消毒の時に使った鍋はこちら。

アレンジ

動画

このレシピについて

![]() 2023年10月11日 ブログ「Quality of Life by JUNA」に投稿。

2023年10月11日 ブログ「Quality of Life by JUNA」に投稿。

![]() 2025年10月4日 YouTubeに動画を投稿

2025年10月4日 YouTubeに動画を投稿

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b81ff72.05dac109.3b81ff73.bf7f4e79/?me_id=1309659&item_id=10078817&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcolorfulbox%2Fcabinet%2Fmaker_shimo_kh2%2F304600.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b7cd537.9bed01c3.3b7cd538.effca9ce/?me_id=1203151&item_id=10008999&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fprokitchen%2Fcabinet%2Fweck%2Fwec-745_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b7cd537.9bed01c3.3b7cd538.effca9ce/?me_id=1203151&item_id=10009046&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fprokitchen%2Fcabinet%2Fweck%2Fwec-011s_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b8282b7.4710151a.3b8282b8.4ff5dfe6/?me_id=1261122&item_id=10548321&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F564%2F4953794000564.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)