かつお節の種類と特徴

かつお節の種類と特徴

かつお節は和食のだしをひくためには欠かせない素材です。選ぶかつお節によってそのだしの味わいはいろいろになるため、かつお節の種類とその特徴を知ることはとても大切です。

かつお節のうま味成分は「イノシン酸」。「グルタミン酸」との掛け合わせてそのうま味はなんと10倍にもなります。グルタミン酸といえば昆布です。かつお昆布だしが和食に重宝されるのはそういった理由からです。

私はかつお節と昆布を使って、一番だしと二番だしの間の1.5番だしをよくひきます。

| ー目次ー 製造法による2分類 1.荒節(あらぶし) 2.枯節(かれぶし) ※本枯節(ほんかれぶし) 削り時の荒節、枯節の見分け方 形状別による4分類 1.厚削り 2.薄削り 3.細削り 4.粉末状 かつお節の選び方 かつお節の保存方法 かつお節を使った各だしのひき方 かつおだしを使った料理例 かつお節削り器 執筆者 |

製造法による2分類

かつお節はその製造法によって、2つに分類されます。

1.荒節(あらぶし)

かつおの身を煮て燻製し、乾燥させたもので、表面がタールのように黒いのが特徴です。製造期間は2ヶ月~1年。

節のまま小売店に出回ることはなく、加工されて卸されます。

2.枯節(かれぶし)

荒節(大きいもの)の表面の黒くなった部分を削り取り、カビ付け→乾燥を最低2回繰り返したものです。

カビの作用によって発酵や熟成を促すことができ、脂肪分も分解してくれるため、透明度の高いだしがひけます。表面はベージュの粉に覆われたようになり、製造期間は数ヶ月(6ヶ月未満)。

※本枯節(ほんかれぶし)

枯節のカビ付け→乾燥の回数をさらに重ねて熟成度をアップしたものを「本枯節」と言います。製造期間は半年以上。水分量は一番低くなり、価格は一番高くなります。数としてはかなり少ない製造になります。

水分量が低いため、本枯節同志を打ち合わせるといい音がなります。枯節のように粉に覆われますが、重厚感がアップした見た目になります。

削り時の荒節、枯節の見分け方

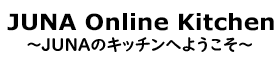

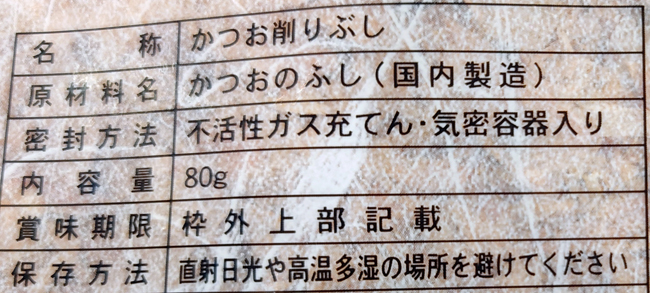

小売店に出回っている削ったかつお節の8割以上は「荒節」になりますが、そのかつお節が「荒節」か「枯節」のどちらを使っているかは、裏ラベルの「名称」または「品名」、「原材料」を見ましょう。

| 荒節 | 枯節、または本枯節 |

|  |

| 名称欄 「かつお削りぶし」 (鰹削り節) | 名称欄(一番上) 「かつおかれぶし削り(ぶし)」 (鰹枯節削節) または 「かつおぶし削り(ぶし)」 (鰹節削り節) |

| 原材料 「かつおのふし」 | 原材料 「かつおのかれぶし」 |

名称の「削り」の前に「ぶし」が入っていなければ「荒節」、入っていれば枯節(または本枯節)と覚えましょう。原材料を見てもすぐにわかります。

枯節か本枯節かは名称や原料だけではわかりませんが、本枯節を使っている場合はセールスポイントであるため、パッケージのどこかに明記してあることがほとんどです。

形状別による4分類

かつお節の削り方や形状により主に4つに分類されます。

1.厚削り

主に、二番だしをひくために使う厚く削ったかつお節です。特に上記写真のような「荒節」を使った場合は、かつおの強い香りが立ち、パンチのあるガツンとしただしがひけます。うま味もたっぷり。関東を中心とした濃口しょうゆの食文化が広がる地域や、塩分濃度の高いみそを使う地域で好んで使われます。煮出し時間がある程度(10~20分)必要です。

「枯節」の厚削りの場合は、かつお臭や酸味、苦みが出にくく、マイルドで上品かつ、うまみが後を引くだしがひけます。枯節の場合は20分ほどかけてひくのがおすすめ。ただしコスト高になります。

こさなくていいのはうれしい点。

2.薄削り

花びら状に薄く削ってあるため、「花かつお」と書かれていることが多いです。厚削りでひくようなガツンとした濃いだしを求めない場合は、こちらがおすすめです。基本は一番だしをひくのに使いますが、時間を調節することによって一番だしと二番だしの間の1.5番だしや二番だしに近いものをひくこともできます。

淡口しょうゆや白みそを日常的に地域にはおすすめのかつお節です。濃厚な昆布だしと合わせるとなおいいでしょう。

写真の花かつおは「荒節」を削ったものですが、枯節で作ったものも時折あり、よりすっきりとした上品なだしがひけます。少しコスト高にはなります。

3.細削り

かつお節を細かく削ったものです。用途としては、トッピングや和え物に使うことが多いですが、一番だしをひくのに使ってもかまいません。ただし細かいため、必ずキッチンペーパーでこす作業が必要になります。

私は自分で作る「だしパック」にこの細削りをチョイスしています。細かいのでパックに入れてもうま味が出やすいためです。これだと、かつお節を取りのぞく手間がいりません。

4.粉末状

かつお節を粉末状にしたものです。こちらもトッピングや和え物、混ぜ物に使うことが多いです。

私はこちらも「だしパック」に使うことがあります。写真のものは特に「枯節」を使用しているので、細削りで作ったパックでは出せない、後をひく上品なうま味を出せるからです。

かつお節の選び方

どのかつお節を使用するかは、どんなだしをひきたいか、どんな料理を作りたいかで決めます。地域性もあると思います。

例:すまし汁を作りたい→一番だしが必要→薄削りのかつお節

例:肉じゃがを作りたい→1.5番だし~二番だしが必要→薄削り、または厚削りのかつお節

例:だしをこす手間をなくしたい、お手軽にしたい→だしパック→細削り、または粉末状のかつお節

私は薄削りのかつお節=花かつおを一番使います。これがあれば一番だしから二番だしに近いものまで幅広くひけるからです。細削りのだしパックもよく常備しています。

かつお節の保存方法

開封後、短期で使いきれるなら冷蔵庫、間隔があくようなら1回分ずつ小分けにして冷凍庫に保存します。かつお節はダニが特に好むので、開封後の常温保存は避けましょう。いずれにしても袋の空気はしっかりと抜いて冷蔵、または冷凍します。

保存容器に入れると、開閉時に細かい粉が飛ぶのを抑えられます。

かつお節を使った各だしのひき方

以下の写真をタップ、またはクリックするとそれぞれのレシピページに飛びます。

形状別4種のかつお節でひいたそれぞれのだしは以下の通りです。

左3つは原料が「荒節」のため、色がよくついて香り高め。細削り、薄削りは味も香りもなじみのあるかつおだしがひけます。うま味は厚削りが断トツですが、かつおの香りもかなり強め。地域により、好みが分かれるかと思います。右側は「枯節」のため、香りがない分うまみはあとをひく感じで口の中に残ります。

かつお(昆布)だしを使った料理例

かつお節削り器

最近は削る前の「節」をあまり見かけなくなりましたが、こういった削り器を使ってかつお節を都度削っていくのも楽しいです。

執筆者

![]() 家庭料理研究家:JUNA(神田智美)

家庭料理研究家:JUNA(神田智美)